|

Des nouvelles, très noires, très angoissantes, où la tendresse affleure souvent mais ne peut jamais arriver, laissant la violence seule se déchaîner.

|

Abdel Hafed Benotman, Les Forcenés.

Rivages/Noir, 2000, paru d’abord aux éditions Clô

|

Des nouvelles, très noires, très angoissantes, où la tendresse affleure souvent mais ne peut jamais arriver, laissant la violence seule se déchaîner.

|

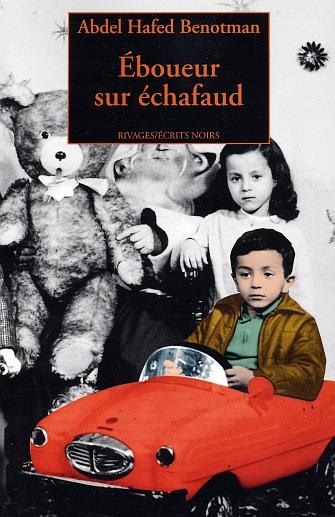

Abdel Hafed Benotman, Eboueur sur échafaud.

Rivages. Ecrits noirs, 2003

|

Soit l’histoire du jeune Faraht et de la famille Bounoura, Faraht qui a prit un certain nombre de coups, et qui en donne beaucoup, c’est le cri d’un enfant puis d’un adolescent face à la violence paternelle et maternelle, la violence des flics, la violence de la misère, du racisme, Faraht qui rend tous les coups qu’il reçoit, qui se forme, se durcit, essaie malgré tout de survivre de petits larcins en petits larcins, sur un chemin de plus en plus étroit qui l’amènera à la prison. |

|

On remarque d’abord l’affection de l’auteur pour ses personnages en manque de tendresse, pour Faraht d’abord mais aussi pour les autres personnages, comme les frères et sœurs de Faraht, toute la famille est très bien décrite, mais les autres personnages le sont tout autant, comme ce M. Lemoine qui prend un temps Faraht sous son aile. Une tendresse qui n’empêche pas la lucidité, Faraht est un personnage tourmenté qui peut être cruel, ce n’est pas un « gentil héros ». |

|

Abdel Hafed Benotman, Les poteaux de tortures,

Rivages/Noir, 2006

Nous avons dit tout le bien qu’on pensait de cet auteur dans un précédent numéro (le 6).

Et on va continuer avec ce recueil de nouvelles. Nous lisons un certains nombres de romans noirs, parfois très bons, souvent intéressants mais un peu tièdes. Ce n’est pas le cas ici.

La noirceur vous prend directement, physiquement. On pourrait parler de poèmes noirs plutôt que de nouvelles noires. Une sorte de mauvais sang contemporain.

Ces nouvelles/ poèmes noirs tournent souvent autour de l’enfermement, au sens direct de la prison, mais aussi l’enferment dans une tête, l’enfermement dans la société en général. Et comment la rage se fracasse sur ses murs, tente de les exploser. Benotman n’est pas du genre à prendre des gants pour cela, ça mord, ça chie, ça cogne. On se dévore l’un, l’autre. Ça parle de cannibalisme, d’automutilation, de suicide, de fantasmes sexuels, etc. Le corps comme dernier territoire lorsque le monde, la société te restreint, te réduit, t’étouffe en permanence.

On verra après ce qui résiste, ce qui a le mérite de résister. En sort étrangement une tendresse en creux, une tendresse qui n’a aucune place, mais dont l’absence se déverse, emplit tout le vide qui reste quand tout a été ravagé. Ainsi dans une lettre magnifique adressée à sa mère par un homme qui décide de se suicider.

L’écriture est très viscérale. Une écriture qui joue avec les mots, qui utilise les aphorismes, qui introduit des couplets de chansons dans le texte, une écriture qui travaille sur les sensations, qui part des tripes, de la gorge, de la bite, qui essaient de détruire à toute force les murs. Benotman ne cherche pas la clarté, le joli, la belle structure propre, non, tout doit trembler, même les fondations.

Ça déborde, et même les défauts (quelques métaphores trop filées par exemple) font partie de ce débordement, donnent un ton, un trop plein, une densité, un style propre à cet écrivain important qu’est Abdel Hafed Benotman.

Baptiste

Abdel Hafed Benotman,

Marche de nuit sans lune, Rivages/Noir, 2008

Pour l’équipe d’Au Bord du noir, Abdel Hafed Benotman, fait partie des auteurs dont on apprécie particulièrement le travail (voir les numéros précédents). La lecture de son nouveau roman, Marche de nuit sans lune, s’imposait à nous comme une évidence et nous procurait une excitation déjà très plaisante.

Je relèverai, dans un premier temps, la sincérité de cette œuvre qui commence dès la première page par une mise en garde sur les situations décrites. Benotman se base sur un témoignage mais sa volonté ici est bien sûr d’aller au-delà en nous livrant une vérité qui lui est propre : son roman. Nous découvrons un personnage qui existe réellement par sa profondeur. Ce vécu romancé ne tarde pas à s’avérer difficile sans pour autant tomber dans le larmoyant. Le récit est incontestablement très noir et échappe à la résignation.

En effet, l’idée de combat se développe dans l’agir du protagoniste mais également dans le style d’écriture. Le thème favori de Benotman est la survie. La sonorité de ses phrases scandées, clamées : « les juges ont traité des affaires d’hommes jamais des histoires d’hommes », « la justice on la rend : la vomir, la dégueuler ! » renforce la vision acide qu’il porte sur la justice française. La résistance auquel se confronte Dan par rapport à la peur du vide, de l’isolement en prison est la même en dehors de ces murs. Intérieur et extérieur se confondent. C’est une lutte contre la folie qu’il engage pour sa survie psychique.

La générosité des tournures, des figures de style et des digressions est à l’image, pour moi, de ces deux aspects, sincérité et survie. Toutefois, cette écriture sans retenue amène l’idée d’une impureté humaine réelle et fondamentale.

C’est avec une grande vigueur que je vous recommanderais cet ouvrage impur et amoral en vous laissant découvrir les multiples facettes dont il regorge et que je n’ai défloré ici : la garde d’un enfant pour une mère incarcérée sans papier, le bousin qu’est le statut social, la maîtrise du temps et du rythme au service du suspense…

A lire absolument !

Pedro.